Skandal Sexualität

Ein Skandal erschüttert die Biowissenschaften: der Skandal Sexualität. Und das ist nicht moraltheologisch oder sonst wie wertend gemeint, sondern grundsätzlich! Wieso gibt es Sexualität? Was hat sie im Lebensgefüge verloren?

Ein Skandal erschüttert die Biowissenschaften: der Skandal Sexualität. Und das ist nicht moraltheologisch oder sonst wie wertend gemeint, sondern grundsätzlich! Wieso gibt es Sexualität? Was hat sie im Lebensgefüge verloren?Auf den ersten Blick klingt das erstaunlich. Wir sind es aus eigenem Erleben heraus gewohnt, das Leben als geschlechtlich organisiert zu betrachten und auch die restliche Welt dementsprechend zu dichotomisieren. Wir selbst sind ausgesprochen sexualisierte Wesen – unsere ganzes Sein ist davon bestimmt – sodass es uns schwer fällt, diesen Umstand zu hinterfragen. Doch genau das muss die Wissenschaft tun. Und dabei treten schwerwiegende Unstimmigkeiten zu Tage:

Wir wissen nicht das geringste über die letzten Gründe der Sexualität, warum also neue Wesen aus der Vereinigung der beiden geschlechtlichen Elemente hervorgebracht werden sollen ... Die ganze Angelegenheit liegt völlig im Dunkeln. Diese Einsicht stammt bereits von Charles Darwin. Das Problem entsteht dadurch, dass es nach gängigem Paradigma in den Biowissenschaften bei der Erklärung von biotischen Phänomenen nur auf die erfolgreiche Weitergabe bzw. Vermehrung der individuellen Gene ankommt. Alle Erscheinungen in der belebten Natur werden darauf zurückgeführt bzw. dahingehend interpretiert. Und wenn dieses Prinzip streng genommen wird, so ist Sexualität entbehrlich, da die Fortpflanzung der Gene am besten und auch am reinsten durch vegetative (asexuelle) Vermehrung gewährleistet ist. Sexualität ist dabei im Nachteil. Erstens fallen nahezu 50 Prozent der Population (die Männchen) für die direkte Reproduktion aus, zweitens ist die Partnersuche sehr aufwendig und drittens ist die Kopulation selbst mit vielen Misserfolgen und Gefahren behaftet. Dennoch begegnet uns die Sexualität in der gesamten Natur in dominierender Weise. Wie kam es zu dieser unübersehbaren Vorherrschaft der sexuellen Fortpflanzung?

Einer der Vorteile scheint auf der Hand zu liegen: durch Sex wird das genetische Material von zwei Individuen rekombiniert. Gene, die irgendwie geschädigt sind, werden durch die analogen Gene vom zweiten Elternteil funktionell substituiert. Außerdem schafft die neue Zusammenstellung der Gene eine breite Variabilität, eine wichtige Voraussetzung für das Überleben in geänderten Umweltbedingungen. Das Problem dabei ist nur, dass die Erklärung von vielen Biologen für fragwürdig gehalten wird, schließlich setzt die Evolution ja beim Individuum an, die, wenn diese Theorie stimmt, individuelle Nachteile hinnehmen müssen, nur weil es sich langfristig für die Population als günstig erweist. Zu viel der Voraussicht, die es ja in der Evolution nicht geben kann.

Betrachtet Mann und Frau jeden Austausch von genetischem Material unter Individuen als sexuelle Erscheinung, dann ist Sex völlig unabhängig von der Fortpflanzung gegeben (Friedrich Schaller wird dieser modernen Betrachtungsweise allerdings heftig widersprechen!). Bereits Bakterien können neue Gene, die beispielsweise gewisse Resistenzen gegen Antibiotika bedingen, an ihre Artgenossen weitergeben. Auch bei gewissen Einzellern kommt es zum Austausch von Genmaterial, ohne dass dabei eine Vermehrung stattfindet. Zwei Individuen wechseln einfach ihre Identität, manchmal bleibt bei diesem Vorgang sogar nur ein neues Individuum übrig, es findet also keine Vermehrung statt. Nur bei höheren Organismen tritt Sexualität und Fortpflanzung gekoppelt auf.

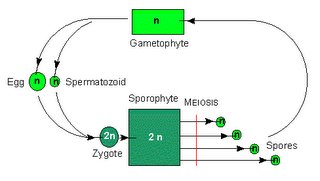

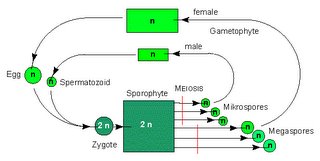

Voraussetzung für das Auftreten von sexuellen Vorgängen ist das Vorhandensein eines zumindest doppelten Chromosomensatzes (auch vier-, acht-, sechzehn- oder zweiunddreißigfache Polyploidie ist möglich, ist aber nicht die Regel). Jetzt erst lässt sich das Genom ohne Verluste halbieren, sodass eine Rekombination möglich wird. Die natürliche Ursache dafür liegt wahrscheinlich einfach in der Verschmelzung von zwei Zellen zu einer einzigen, welche dann sofort durch Reduktion des nun verdoppelten Chromosomensatzes während zweier Teilungen vier neue Nachkommen mit einfacher Chromosomenzahl

produziert, die sich wieder vereinigen können. Dieser zygotische Kernphasenwechsel ist daher wahrscheinlich der ursprünglichste Fall von rekombinatorischer Geschlechtlichkeit. In der Folge wird diese diploide Generation (mit der verdoppelten Anzahl von Chromosomen) in der Ontogenese immer langlebiger und bildet eigene Individuen aus, sodass es zum so genannten intermediären Kernphasenwechsel kommt, wobei nun eine haploide Generation

produziert, die sich wieder vereinigen können. Dieser zygotische Kernphasenwechsel ist daher wahrscheinlich der ursprünglichste Fall von rekombinatorischer Geschlechtlichkeit. In der Folge wird diese diploide Generation (mit der verdoppelten Anzahl von Chromosomen) in der Ontogenese immer langlebiger und bildet eigene Individuen aus, sodass es zum so genannten intermediären Kernphasenwechsel kommt, wobei nun eine haploide Generation  (mit einfachem Chromosomensatz) sich mit diploiden Individuen ablöst. Die beiden alternierenden Generationen können dabei ganz unterschiedlich aussehen. Dieser Fall ist bei der Mehrzahl der Pflanzen verwirklicht. Schließlich kommt es zu einer Unterdrückung der haploiden Generation, und es werden nur noch Keimzellen gebildet. Dieser Fall tritt uns in vertrauter Weise bei vielen Tieren und auch beim Menschen entgegen.

(mit einfachem Chromosomensatz) sich mit diploiden Individuen ablöst. Die beiden alternierenden Generationen können dabei ganz unterschiedlich aussehen. Dieser Fall ist bei der Mehrzahl der Pflanzen verwirklicht. Schließlich kommt es zu einer Unterdrückung der haploiden Generation, und es werden nur noch Keimzellen gebildet. Dieser Fall tritt uns in vertrauter Weise bei vielen Tieren und auch beim Menschen entgegen.Der Aufwand, den die Natur für den Sex betreibt, ist enorm. Nicht nur, dass eine Unmenge von Keimzellen gebildet werden müssen, damit die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung steigt (es ist nur an die Pollenwarnungen im Frühjahr zu denken), auch in das Paarungsverhalten wird ziemlich viel investiert (z.B. beim Pfau). Und dann wird das sexuelle Verhalten auch noch funktional erweitert oder gar von der Fortpflanzung ein Stückweit entkoppelt (wie bei den Bonobos oder beim Menschen). Doch welcher Vorteil wird dadurch erkauft? Die soziobiologischen Erklärungsmodelle dafür finden Sie bei Eckart Voland.

Sex hat auf das Genom zwei Auswirkungen: Er erhöht einerseits die genetische Variabilität der nächsten Generation, andererseits verringert er auch die genetische Differenzen innerhalb einer Population. Er vergrößert individuelle Unterschiede obwohl er gleichzeitig Sexualgemeinschaften homogenisiert, da er die individuellen Genome immer wieder durchmischt. Es erscheint somit klar, dass es für sich sexuell fortpflanzende Lebewesen von großer Wichtigkeit ist, dass es noch viele Individuen der selben Art zur Rekombination gibt. Das zeigt sich schon daran, dass eine Sexualgemeinschaft, sobald eine gewisse Populationsdichte unterschritten ist, dem Aussterben geweiht ist.

Schon die tiefsitzende Scheu vor Inzest zeigt, dass die sexuelle Fortpflanzung eher exogam ausgerichtet ist. Mann und Frau meiden Verwandte. Bevorzugt wird das Fremde für die Rekombination. Das ist zwar populationsgenetisch vernünftig, vom individuellen Standpunkt heraus aber nur schwer verstehbar.

Obwohl die Soziobiologie im Stande ist, ein Erklärungsmodell für viele Phänomene in der Natur zu liefern, bin ich dennoch der Meinung, dass dieses moderne Paradigma zu kurz greift. Es ist nur daran zu denken, dass Gene für sich nichts bewirken können. Sie benötigen immer ein geeignetes Millieu, ein Funktionsystem, das durch die Eizelle der Mutter mitgeliefert wird. Sie enthält wichtige strukturelle Informationen.

Gene sind daher keine selbständigen Entitäten, sondern in den Gesamtorganismus integriert. Sie sind zwar Informationsträger, doch ohne die Funktionsträger, den Eiweißen, könnten sie nicht einmal gelesen werden. Es ist daher immer beides notwendig, damit Leben funktioniert. Ich glaube daher nicht, dass sich das Leben einer Zelle allein auf die Gene zurückführen lässt. Gene leben nicht. Die Zelle ist die kleinste lebende Einheit, und somit irreduzibel. Nicht Gene versuchen sich fortzupflanzen, sondern Zellen. Gene sind nur das Mittel zum Zweck.

Diese systemische Betrachtung des Lebens lässt sich dann weiterführen auf Zellverbände, Populationen und ganze Ökosysteme. Jede dieser systemischen Komplexitätsstufen ist bestrebt, ihr innewohnendes „Stationäres Ungleichgewicht“ zu bewahren und so als „stationäres“ aber dynamisches Phänomen am Rande des chemischen Gleichgewichts zu überdauern. Innere und äußere Störeinflüsse werden ausgeglichen, indem im Extremfall eine neue, stabile Basis für solch ein „Stationäres Ungleichgewicht“ aufgesucht wird. Auf dieser Basis ist dann wieder Prosperation möglich.

Dieses dynamische Modell würde auch erklären, warum sich in der Evolution Phasen der Stagnation mit Phasen einer reichen Artenbildung abwechseln. Zugleich lässt sich auch verstehen, warum manche Organismen erstaunlich konservativ sind und sich über Jahrtausende kaum verändert haben, währenddessen andere Organismen eine enorme Phylogenese (Entwicklungsgeschichte) hinter sich haben. In der Evolution werden nicht einfach nur Gene seligiert, sondern immer Gesamtorganismen.

Der vielzitierte „Egoismus der Gene“ lässt viele natürliche Phänomene außer Acht. So ist bekannt, dass das Männchen des australischen Buschhuhns (Alectura lathami) riesige Komposthäufen aufschüttet, an die es die Weibchen lockt. Falls sich eine Buschhenne begatten lässt, erlaubt er ihr, ihre bereits befruchteten und voll entwickelten Eier in den Haufen zu legen. Diese wandert nun zum nächsten Hahn, um die neu befruchteten Eier abzulegen. Mit großem Einsatz gräbt der Hahn nun in den nächsten Wochen den Komposthaufen immer wieder um, um das Gelege bei der richtigen Temperatur zu halten. Allerdings betreibt er diesen immensen Aufwand nicht für seine eigenen Nachkommen, sondern für die seines Vorgängers, bei dem die Henne schon davor Eier abgelegt hat. Er kann nur hoffen, dass der nächste Nestbesitzer sich um seine Eier kümmern wird. Mit einem „Egoismus der Gene“ ist dieses Verhalten nicht vereinbar.

Auch manche Soziobiologen erkennen, dass sich mit dem genzentrierten Ansatz nicht alles restlos erklären lässt. So ist es völlig unverständlich, wieso es in der Wohlstandsgesellschaft zu einem Geburtenrückgang kommt. Vom soziobiologischen Standpunkt aus betrachtet, müsste die Akquisition von mehr Ressourcen zwangsläufig zu einer Erhöhung des Fortpflanzungserfolgs führen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Viele Paare entscheiden sich heute nur für ein Kind oder verzichten überhaupt auf Nachkommen.

Inge Schröder sieht sich daher genötigt, neben dem genzentrierten Prinzip noch das Konzept der „Konkurrenz der Genüsse“ anzuerkennen. Ihrer Meinung nach geht das Erklärungsmuster von Dawkins, dass der religiös begründete Zwang zur Monogamie den Fortpflanzungserfolg der erfolgreichen Männer einschränkt, ins Leere, weil er nur eine Seite der Medaille berücksichtigt. Warum Frauen auf die Reproduktion verzichten, bleibt damit ungeklärt. Nur wenn Kinder im Spannungsfeld einer Konkurrenz von Genüssen gesehen werden, lässt sich verstehen, wieso sich manche Frauen willentlich nicht fortpflanzen.

Als Argument für das genzentrierte Modell wird immer wieder die Zwillingsforschung herangezogen. Gern wird hier Thomas Bouchard zitiert, der von getrennt aufwachsenden Zwillingen berichtet. Zum Beispiel von Jim Lewis und Jim Springer, die beide je zweimal verheiratet waren – und zwar jeweils zuerst mit einer Linda und dann mit einer Betty. Oder von Oskar Stör und Jack Yuffe – erster wurde zu einem Hitlerjungen, der zweite zu einem Zionisten – aber beide trugen Nickelbrillen und rote Gummibänder um das rechte Handgelenk. Es ist aber wohl absurd, anzunehmen, die ersten Zwillinge hätten ihre Frauen auf Grund ihres Vornamens ausgesucht – noch dazu, wo Namen ja extrem sprach- und kulturabhängig sind. Noch absurder ist die Annahme, es gäbe ein Gummiring-Gen bei dem zweiten Beispiel, was aber immer wieder so kolportiert wird. Natürlich ist klar, dass solche auf natürliche Weise „geklonte“ Individuen große Ähnlichkeiten aufweisen werden, was aber nicht nur an den Genen liegen muss. Doch die Interpretation, die Bouchard liefert, ist wohl etwas überzogen. Außerdem suchte er selektiv nach jeder kleinsten Übereinstimmungen – Unterschiede hat er tunlichst übersehen.

Ein anderes Konzept, mit dem das genetische Konzept ergänzt werden könnte, um gewisse Phänomene in der (menschlichen) Kultur zu erklären, sind die Meme. Das Mem steht für eine Idee oder Informationseinheit, das nicht genetisch fundiert ist. Es wird von Individuum an Individuum weitergegeben und entfaltet dort (in den Gehirnen) seine Wirkung. So wird es verständlich, wieso zum Beispiel Priester, Nonnen und Mönche freiwillig auf die Fortpflanzung verzichten (was nicht unbedingt heißt, dass auf Sex verzichtet wird – die Kirche spricht bewusst von der Ehelosigkeit und nicht von Enthaltsamkeit, obwohl es natürlich auch das gibt). Oder wieso sich einzelne selbst opfern (sei es auf Grund der persönlichen Ehre oder für eine Ideologie). Hier kommen Meme als kulturelle Bewusstseinsinhalte zum Ausdruck. Daher sprechen manche Memetiker sogar vom Krieg der Meme gegen die Gene.

Wie stark der Mensch bei der Menschwerdung auf seine menschliche Umgebung angewiesen ist, zeigt sich nicht nur für jeden sichtbar am Spracherwerb, sondern ist auch (tragischerweise) experimentell belegt worden: Der Stauferkaiser Friedrich II. (und nicht nur er) ließ zwei Kinder ohne menschliche Zuwendung und ohne Sprache aufwachsen. Die Kinder entwickelten ein sehr animalisches Verhalten und starben bald. XXXX=STUMM

Wird also die psychische und die soziale Dimension der Sexualität auch noch berücksichtigt, ergeben sich wieder andere Konzepte. Die klassische Psychoanalyse von Siegmund Freud sieht schon in der frühkindlichen Phase sexuelle Tendenzen. Allerdings muss hier betont werden, dass Sexualität bei Freud viel weiter gefasst wird und jedweden Lustgewinn inkludiert. So werden viele Passionen, die das spätere Leben bestimmen, schon frühzeitig durch äußere und innere Mechanismen festgelegt. So lässt sich beispielsweise die Entstehung des früher weit verbreiteten Fetischismus erklären. Nicht die Frau oder der Mann war der Attraktor, sondern nur ein (sozial bedingtes) Attribut, das stellvertretend – fast symbolisch – für das Geschlecht steht (z.B. Uniformen, Lederstiefel, Hüte, Mieder, Stöckelschuhe, Strümpfe, Röcke, Ringe, Haartrachten etc.). Ohne den Fetisch kann es nicht mehr zum Akt kommen – oftmals ersetzt der Fetisch sogar den Träger.

Interessant an diesem Konzept ist, obwohl es in vielen Punkten zu recht kritisiert wurde, dass es sich mit der Prägungstheorie von Konrad Lorenz und Niko Tinbergen in Einklang bringen lässt. Auch hier wird von einem unspezifischen und nicht zielgerichteten inneren Trieb gesprochen, der erst in einer sehr frühen Phase der Entwicklung aus der Umgebung erfährt, auf welches Objekt oder Ziel sich dieser Trieb einschwören soll. Auch mit diesem Modell lassen sich Phänomene wie Fetischismus, Homosexualität u.ä. erklären. Sinn dieser Abkehr von angeborenen Programmen, in denen das Objekt bereits fix festgelegt ist, scheint die höhere Flexibilität und damit die bessere Adaptationsfähigkeit an geänderte Umweltbedingungen zu sein.

Ein Konzept, das in den Sozialwissenschaften zurzeit sehr en vogue ist, spricht vom Geschlecht als einem sozialen Konstrukt. Die Idee entstand dadurch, dass in der Soziologie auffällt, dass geschlechtliche Identität, geschlechtsspezifisches Verhalten und geschlechtsspezifische Attribute sehr stark vom kulturellen Kontext abhängig sind. So gilt bei den Massai langes Haar als männlich, kurzgeschorenes Haar als weiblich. Es ist nur an die sich in Europa ständig ändernde Mode zu denken, die früher den Männern Röcke zuschrieb, was heute für uns fast unvorstellbar geworden ist. Evident ist, dass vieles, was von uns mit dem Geschlecht in Verbindung gebracht wird, von sozialen Normen und Werthaltungen abhängt und daher sehr variabel – und zum Teil sogar umkehrbar – ist, dennoch liegen dem Ganzen handfeste biotische Tatsachen zu Grunde. Zwar hat David Hume stringent bewiesen, dass es unmöglich ist, Werte und Normen auf eine natürliche Basis zu stellen, dennoch ist festzustellen, dass auch umgekehrt die biologischen Gründe für gewisse soziale Phänomene nicht wegzudiskutieren sind. Zu beachten ist nur, dass uns Tatsachenwissen und Ursachenerkenntnis aber keinerlei Rechtfertigungen irgendwelcher Art liefern!

Wie Silvia Kirchengast zeigt, kann also zwischen verschiedenen Ebenen des individuellen Geschlechts unterschieden werden. Es gibt das chromosomale Geschlecht, das somatische Geschlecht, das zerebrale (psychische) Geschlecht, und die Sozialwissenschaften sprechen auch noch von einem sozialen Geschlecht. Alle diese Ebenen sind zwar oft kohärent, müssen es aber nicht sein. Es scheint hier beim Menschen eine breite Variabilität zu geben, und das macht evolutionstheoretisch durchaus Sinn, denn schließlich macht uns unsere Flexibilität zu einer der erfolgreichsten Arten auf dem Planeten Erde. Das Gehirn scheint jenes Organ zu sein, dass es uns ermöglicht, innerhalb gewisser Grenzen über unsere biotische Grundausstattung hinauszugehen. Seine Plastizität schenkt uns sozusagen neue Freiheitsgrade.

Eine wichtige Frage, die sich daraus ergibt, lautet: Beherrschen die Gene unser Gehirn oder herrscht das Gehirn über unsere natürliche Ausstattung? Ich glaube, beides ist der Fall. Einerseits ist die Funktionsweise des Gehirns von seiner natürlichen Ausstattung abhängig und auch stark bestimmt, andererseits kann das Bewusstsein umgekehrt in Bereiche vordringen, die es scheinbar unabhängig von seiner naturgegebenen Basis werden lässt und auf diese auch (positiv wie negativ) rückwirken kann.

Die alles entscheidende Frage aber ist, was trachtet eigentlich danach zu überleben: die Art, die Sexualgemeinschaft (also die Population), der Organismus (also das Individuum), das Genom (einer Art, eines Individuums, eines Chromosoms), oder gar nur einzelne Gene? Oder eventuell das Leben selbst? Je nachdem, wie die Antwort darauf ausfällt, ergeben sich unterschiedliche Erklärungsmodelle.

Mein Vorschlag ist, lesen Sie das Buch, sondieren Sie die Fakten, erwägen Sie die einzelnen Modelle und Theorien und schauen Sie mit offenen Augen in die Welt hinaus. Danach bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home